「シャワー中にアイデアが降ってきた」「眠いのに、なぜか筆が止まらない夜がある」──そんな経験、ありませんか?

実はそれ、脳が“疲れている”からこそ生まれる現象。しかも、自分のクロノタイプ(体内時計のタイプ)と“ズレた時間帯”に起こりやすいのです。

つまり、普段ならパフォーマンスが落ちる時間こそ、意外な発想力が眠っている。この記事では、脳科学と実体験をベースに、夜の発想力を最大化する“逆張りナイトルーティン”3選を紹介します。

🔁 創造性を呼び覚ます“逆張りナイトルーティン”3選

🕒 ① クロノタイプの“ズレ時間”をあえて使う

クロノタイプは、朝型・夜型・中間型など人それぞれ異なる体内時計のこと。一般的には「ピーク時間に集中タスクを」と言われますが、発想力に限っては逆の時間帯が効くことが多い。

自分が「もう頭が回らない…」と感じる時間帯は、注意力や抑制機能がゆるみ、飛躍した連想や組み合わせが生まれやすい“裏ゴールデンタイム”。

実例:私は朝型なので、ネタ出しや叩き台は夜に“雑でいいから出す”。翌朝は“整える”に専念。この二段構えが最速で形になります。

🏃♂️ ② 夜の軽い運動で“脳をゆるめる”

夜に軽く体を動かすと、脳の回転数が下がり、無意識の層が浮上。詰まった思考が揺さぶられて流れが良くなります。

- 情報を“揺さぶって”整理する

- 評価・自己検閲が弱まり、荒削りでも面白い発想が出る

- 気分転換で集中力が回復

研究メモ:スタンフォード大学の実験では、歩行中〜直後の創造性テストが平均60%向上(Oppezzo & Schwartz, 2014)。

おすすめ:誰でも試しやすいのは無音の夜散歩。スマホもイヤホンも置いて、街の音や風の匂いに注意を向けるだけで、気づきの質が変わります。

✍ ③ ジャーナリングで“脳のゴミ”を吐き出す

疲れた夜こそ、手書きで思考を書き出す。普段は表に出にくい感情や妄想が現れやすく、あとで読み返すとネタの原石になっていることが多い。

- 今日ムッとした出来事

- 唐突に浮かんだ妄想ストーリー

- 意味のない単語の羅列

コツ:良い文章を目指さない。“雑でいいから書く”。最後は一文でポジティブに締めて、夜特有のネガティブ偏りを中和。

参考:ジュリア・キャメロン『ずっとやりたかったことを、やりなさい』の「モーニングページ」を夜版にアレンジ。表現的ライティングは認知・創造性の向上と関連(Pennebaker, 1997 ほか)。

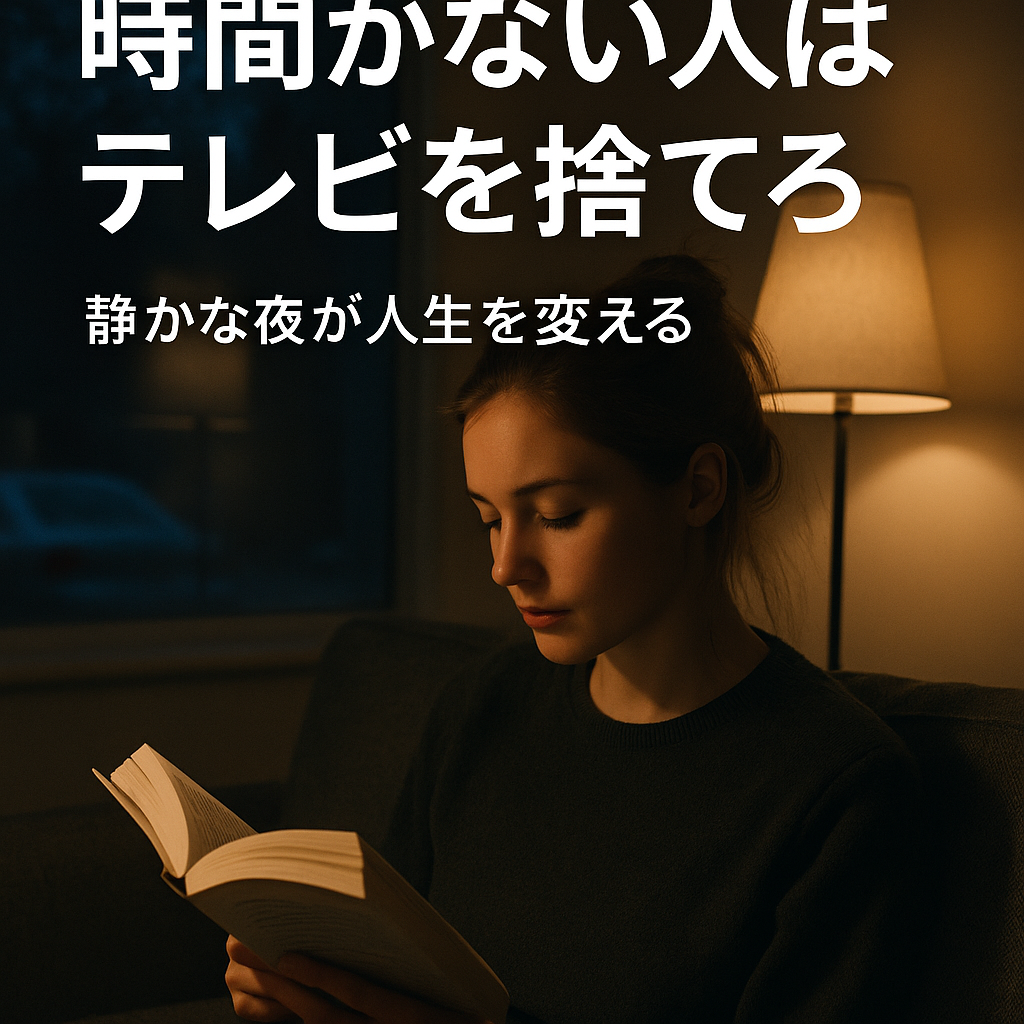

🌙 情景:静かな夜が発想を深くする

テレビの音を消し、窓の外の気配だけをBGMにページをめくる。遠くの車の走る音と紙の擦れる音だけが残る──この静けさが、思考の奥行きを呼び戻す。

受け身の情報がない夜は、アイデアの糸口がはっきり見える。翌朝は冷静な頭で整えるだけ。これが“夜に揺らし、朝に仕上げる”最短ルートです。

🧩 まとめ|アイデアは「整った脳」ではなく「揺れた脳」から生まれる

| 項目 | 方法 | 狙い |

|---|---|---|

| クロノタイプの“ズレ時間” | あえて疲れた時間に発想 | 抑制を外し直感を引き出す |

| 夜の軽い運動 | 散歩・ストレッチ・筋トレ | 思考を整理し無意識を刺激 |

| ジャーナリング | 手書きで脳内ゴミ出し | 無意識の連想を言語化・再利用 |

夜は判断力が少し落ちる代わりに、固定観念という“ブレーキ”もゆるむ。その揺らぎを利用して発想し、翌朝に整える──これが創造性の再現性を高めるシンプルな型です。

合わせて読みたい

📚 参考図書

記事内で紹介したジャーナリングの考え方は、ジュリア・キャメロン著『ずっとやりたかったことを、やりなさい』に詳しく解説されています。モーニングページという手法を夜に応用するのもおすすめです。

コメント